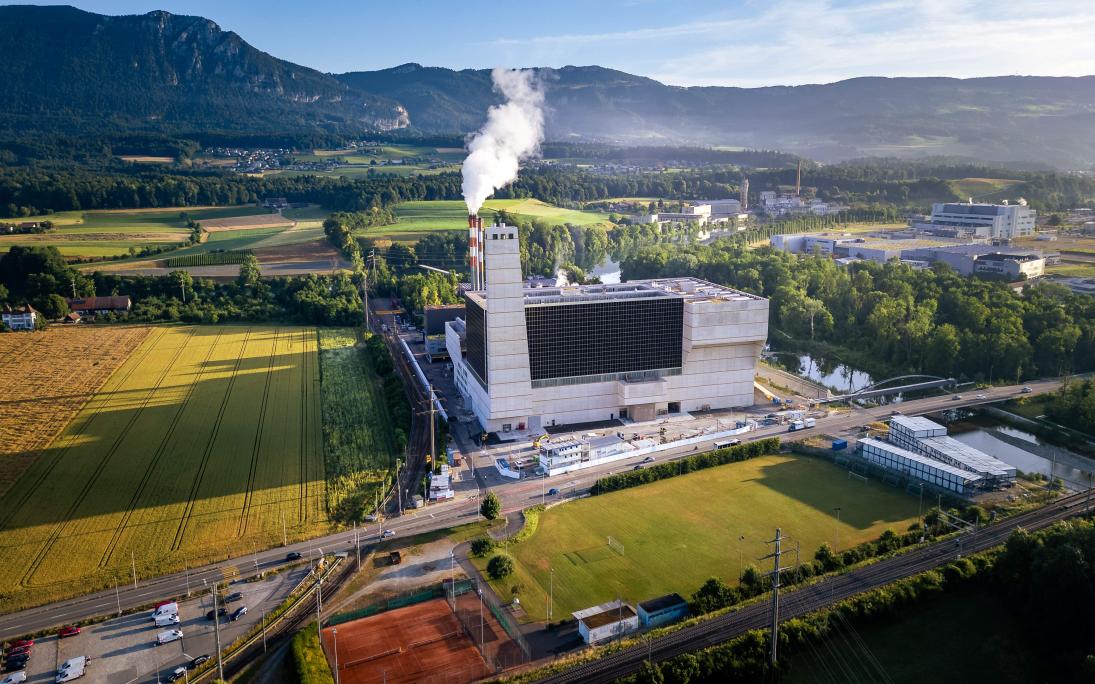

Nicht nur Kehrichtverbrenner

In seinen 20 Jahren als Direktor der kenova hat er viel erlebt. Ab diesem Sommer tritt Markus Juchli etwas kürzer. Im Gespräch erzählt er, wieso seine Arbeit so vielseitig ist, welchen Stellenwert Fernwärme und Neubau haben und wieso Kehrichtverwerten auch ein Konjunkturbarometer ist.

energie 3/2025

Im Westen von Solothurn wird derzeit die alte Kehrichtdeponie «Stadtmist» fachgerecht saniert, im Osten wird die KEBAG zur kenova AG erweitert. Am einen Ort die Abfall-Vergangenheit, am anderen die Kehricht-Zukunft. Was geht Ihnen da durch den Kopf?

Unvorstellbar, was heute mit dem Abfall ohne Kehrichtverwertungsanlagen passieren würde. Bei uns wird nach 50 Jahren Betrieb die zweite Generation einer Kehrichtverwertungsanlage gebaut. Der «Stadtmist» ist das genaue Gegenteil: Dort wurde alles vergraben, verlocht und vergessen.

In den 20 Jahren Ihrer Zeit als Direktor waren der Neubau und die Fernwärme gewichtige Projekte. Welche Meilensteine gab es sonst noch?

Die Fernwärme wurde zur Versorgung von Industriebetrieben bereits 1993 realisiert. Mit dem Verkauf der Leitungen 2007 an die Regio Energie Solothurn wurde der Anschluss von öffentlichen und privaten Gebäuden erst möglich. Ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der Fernwärme einer ganzen Region. Mit dem Flurec-Verfahren (Flugasche-Recycling) haben wir eine Technologie entwickelt, die aus Abfall ein Marktprodukt herstellt. Das zurückgewonnene Zink kann in der Schweiz zu Marktpreisen verkauft werden. Seit 2012 arbeiten wir am Neubauprojekt KEBAG Enova, das noch in diesem Jahr in Betrieb gehen wird. Das Spannende an einer Kehrichtverwertungsanlage ist die Vielfältigkeit der Arbeiten und Fragen, die man lösen darf und muss: chemische Fragen, verfahrenstechnische Fragen, finanzielle Fragen. Das macht die Arbeit hier extrem spannend.

Zu dieser Vielseitigkeit gehört auch, dass Sie nicht nur Abfallentsorger sind, sondern auch Energieunternehmer wurden. Die kenova produziert Fernwärme und Strom, und Sie sind Geschäftsführer der ZASE, die nach der Abwasserreinigung aus Biomasse Gas fürs Gasnetz gewinnt.

Wir haben schon immer Energie genutzt. Die kenova war damals eine der ersten Anlagen, die mit einer Dampfturbine ausgestattet waren. Bereits 1983 wurde der Dampfverbund mit der damaligen Cellulosefabrik Attisholz geschaffen, und 2005 folgte der Energieverbund Solothurn Ost mit dem Bau einer Ferndampfleitung für die Industrie. So gesehen haben wir die Energie aus Abfall kontinuierlich weiterentwickelt. Was uns hingegen 2008 und 2011 getroffen hat, war der Verlust der beiden grossen Dampfabnehmer, der Cellulosefabrik Attisholz in Luterbach und der Papierfabrik Biberist.

Wie haben Sie darauf reagiert?

Das war eine riesige Herausforderung. Wir haben in sehr kurzer Zeit fast unsere gesamte Energieverwertung verloren. Darauf haben wir eine neue Dampfturbine gebaut, die uns zum damals grössten Produzenten von Strom aus Abfall gemacht hat.

Insgesamt wurden letztes Jahr gut 270 000 MWh Energie aus der Kehrichtverbrennung genutzt. Wie variabel ist die Produktionsmenge von Strom bzw. Wärme? Haben Sie im Büro ein Hebelchen, das Sie umlegen können?

Das Hebelchen haben nicht wir, sondern quasi die Fernwärmekunden. Sie haben Vorrang. Das Konzept ist so gebaut, dass nur so viel Dampf ab der Dampfturbine genommen wird, wie für die Fernwärme erforderlich ist. Aus dem, was nicht als Fernwärme genutzt wird, machen wir dann Strom.

Es hiess in Bezug auf die Versorgungssicherheit, es werde immer genug Müll geben, damit die Fernwärme stabil betrieben werden kann. Heute leben viele nachhaltiger, vermeiden Abfall. Wie sieht das mit der Versorgungssicherheit heute aus?

Die Menge des Abfalls wird von zwei Dingen bestimmt: der Anzahl Menschen, die Abfall produzieren, und vom Geld, das sie zur Verfügung haben – also vom Bruttoinlandprodukt…

… die kenova ist also auch ein Konjunkturbarometer?

Ja, wir können schon ein Stück weit voraussagen, wenn es den Menschen gut geht. Im Moment beispielsweise geht es ihnen offenbar gut. Schweizweit verzeichnen wir enorme Mengen Abfall. Alle Verbrennungsanlagen sind nahezu zu 100 Prozent ausgelastet. Von zu wenig Abfall kann also keine Rede sein. Dies wird sich auch in Zukunft nicht wesentlich ändern.

Die neue Anlage entsteht, weil die jetzige ans Ende ihrer Lebensdauer gekommen ist. Wie zeigt sich das?

Wir hatten in den letzten ein, zwei Jahren 15 bis 20 ungeplante Ausfälle von essenziellen Anlageteilen. Dies war mit teuren Reparaturen verbunden. Natürlich steht die Sicherheit immer an oberster Stelle, aber ab einem gewissen Punkt geht es einfach nicht mehr. Wir haben die neue Anlage so geplant, dass sie auf das Ende der jetzigen in Betrieb genommen werden kann.

Die Planung begann 2015. Die Anlage ist also quasi zehn Jahre alt, ehe sie in Betrieb geht. Konnte man auf aktuellste Entwicklungen reagieren?

Während der Projektierung gab es verschiedene Optimierungen und Anpassungen. Zu nennen wäre der Wechsel von Wasserkühlung auf Luftkühlung. Diese Änderung machte grosse Ventilatoren notwendig. Ein weiteres Beispiel ist der Trockenschlackenaustrag, der eine noch bessere Metallentfrachtung der Schlacke ermöglicht. Zukünftig werden wir uns auch mit der CO2-Abscheidung befassen müssen. In einer Zielvereinbarung der Branche mit dem Bund hat sich die Branche verpflichtet, bis 2050 alle KVAs mit einer Abscheideanlage für CO2 nachzurüsten. Es wird also auch zukünftig nicht langweilig in der Entsorgung und Verwertung unseres Abfalls.

Text: Fabian Gressly

Fotos: Michel Lüthi, BILDERWERFT.CH